张献忠屠蜀的历史(张映晖化夷为夏)(2)

在秦人的意识中,蜀地是“边远”且“道险”之地。《史记·秦始皇本纪》记实,长信侯嫪毐作乱,秦王觉察,对嫪毐等人施加刑罚后,“夺爵迁蜀四千余家,家房陵”。可见,蜀地成为其时朝廷罪犯的放逐地之一。在秦末政治家看来,蜀地“道险”,倒霉于政治家发挥才能。《史记·项羽本纪》云:“项王、范增疑沛公之有全国,业已讲授,又恶失期,恐诸侯叛之,乃诡计曰:‘巴、蜀道险,秦之迁人皆居蜀。’乃曰:‘巴、蜀亦关中地也。’故立沛公为汉王,王巴、蜀、汉中,都南郑。”固然说,郡县制在蜀地的设立使得蜀人在其后礼制勾当中的脚色有了转变,从夏时的蜀国转变为秦帝国的蜀郡,可是,蜀地的中原化在汉初才开始全面实现。

(二)汉代蜀地的“倡教兴学”

汉代,文翁在蜀地实验了一系列“倡教兴学”的法子,开“巴蜀好高雅”的民俗之先。《汉书·循吏传》记实,汉景帝末,文翁为蜀地郡守,时“蜀地僻陋有夷狄风,欲诱进之”,选派蜀地聪敏之士到京师“受业博士,或学律令”。文翁在蜀地兴办了教诲机构,招收“下县后辈觉得学官学生”,教授儒家义理。文翁采纳的一系列“倡教兴学”法子使得蜀地“大化”,蜀人“学于京师者比齐鲁焉”。凭证《汉书·地理志》记实,“及司马相如游宦京师诸侯,以文辞显于世,乡党慕循其迹。后有王褒、严遵、扬雄之徒,文章冠全国”。与文翁统一时期的司马相如以辞赋绮丽且直陈时弊显于汉世。

以司马相如为代表的汉代蜀地辞赋家群体融烂漫言辞与道德品格于一体,担任并发扬了儒家“诗言志”的传统。司马迁曾评价司马相如:“相如虽多虚辞滥说,然要其归引之于节俭,此亦《诗》之风谏何异?”后儒扬雄也说:“长卿赋不似从人世来,其神化所至耶”。司马相如的“《子虚》《上林》成为后起辞赋家仿照的典则”。汉宣帝时期,蜀地的王褒开创了“咏物作乐”的文艺先声。王褒的《洞箫》“先形貌作为箫干之竹稀奇的发展情形,再写制箫、试音,再写音声之美好,最后以乱辞赞扬箫声纷繁之声合道德、中节操”。

西汉后期,蜀地的扬雄以弘扬孔子之道为己任,作《法言》和《太玄》,成一家之言。扬雄以为,儒祖传世的“五经”涵括糊口中的基础原理。《法言·寡见》:“或问:‘五经有辩乎?’曰:‘惟五经为辩。说天者莫辩乎《易》,说事者莫辩乎《书》,说体者莫辩乎《礼》,说志者莫辩乎《诗》,说理者莫辩乎《春秋》。舍斯,辩亦小矣。”扬雄主张,人们的言行应该以贤人之道为尺度。《法言·吾子》:“或曰:人各是其所是,而非其所非,将谁使正之?曰:万物纷错,则悬诸天;众言淆乱,则折诸圣。”往圣已逝,后人只能从“贤人之书”中探求谜底。“在则人,亡则书,其同一也”。桓谭以为:“扬子之书文义至深,而论不诡于贤人”。假如说,文翁是蜀地“倡教兴学”的先驱,那么,扬雄对付儒家文化的认知与传承则代表着蜀地中原化的熟练。可是,以扬雄为代表的蜀地绅士在其时所发生文化效应也许使得蜀人对付先秦蜀地汗青举办重构。

(三)《蜀王本纪》与蜀人的中原情结

《蜀王本纪》中关于蜀地汗青的记述存在诸多矛盾之处,这也许反应出蜀人对付中原化的憧憬。《蜀王本纪》以“本纪”名篇,追述蜀地皇帝古迹。个中提到,汗青上称“王”的蜀君包罗“蚕丛琚柏濩、鱼凫、开明”。在蜀王统治时期,蜀人无知,“椎髻左衽,不晓笔墨,未有礼乐”。在这里,先秦蜀地的“尊王”古迹与“未有礼乐”等究竟彼此抵牾。很难想象,对付“椎髻左衽”“不晓笔墨”“未有礼乐”的古代蜀人来说,蜀君是怎样称“王”的。

《蜀王本纪》中的一些记述与《尚书》中记实相同,这些内容也许是蜀人凭证《尚书》而对本身汗青重构的功效。个中提到“望帝委国于鳖灵”,如同“尧之禅舜”。这与《尚书·尧典》的内容相同。“鳖灵治水”显然是“大禹治水”的翻版。鳖灵即位往后,蜀地“帝”位担任遵循“世袭制”,均号“开明”,到“开明尚”这一代,去“帝”号,复称“王”。此时大抵为东周之际,浩瀚诸侯纷纷称“王”。对付周王室和儒家看来,诸侯称“王”是对付礼制的超越;可是对付其时的蜀人来讲,蜀君称“王”也许意味着向中原化迈进了一大步,也为蜀地汗青的传述提供了一种要领。着实,蜀地汗青的中原化传述在汉代往后正式开启,常璩的《华阳国志》就是典范的代表。

三、《华阳国志》与蜀地中原故事的经典化论述

假如说,秦朝的郡县制为蜀地故事的中原化论述提供了契机,那么,汉代以文翁为代表的蜀地文人群体就是蜀地高雅故事的主人公。魏晋时期,以《华阳国志》为代表的著作对蜀地故事举办了儒家经典化的传述。

(一)《华阳国志》与先秦蜀地故事的公道铺陈

常璩的《华阳国志》将蜀人的祖先追溯到人皇。帝喾封其支庶于蜀地,“世为侯伯”。蜀地“多斑采文章”,是“文王之化”的地区。周失法纪早年,因为伟大的政治大势和艰险的地理情形,蜀国固然与周朝维持着朝贡相关,可是很少与其他诸侯交往,制度人文具有奇异性。从《华阳国志》记实的蜀王世系来看,蚕丛琚柏濩、鱼凫呈现于“周失法纪”往后,这在必然水平上校勘了《蜀王本纪》中的相干阐述。在《蜀王本纪》中,“从天堕”的“杜宇”布满神话色彩。然则,《华阳国志》却把杜宇描画成一位“教民务农”“治除水灾”的实干家。同时,对“望帝去时子规鸣”有了公道的表明。望帝“禅位于开明,帝升西山隐焉。时适二月,子鹃鸟鸣,故蜀人悲子鹃鸟鸣也”。从这些内容可以看出,常璩这里避开了汉代史家“蜀为戎翟之长”的说法,对付蜀王的古迹有了较为公道的论述。

(二)《华阳国志》与蜀处所志编制的架构

在《华阳国志》中,常璩在儒家文化视野下开创了处所叙事编制。起首,常璩把蜀人祖先追溯到“人皇”,表白了“大一统”的叙事视角。在地理方位的描写方面,蜀地范畴大抵上与《尚书·禹贡》中“梁州”的国界相相符。非凡的地理情形孕育了蜀地的物产和人文。“其卦值坤,故多斑采文章,其辰值未,故尚滋味。德在少昊,故好辛香。”其次,蜀地的纪事以华夏正统王朝纪年为时刻参照,对付历代蜀王或蜀守的古迹举办论述。譬喻,从“周失法纪”到“秦并蜀国”,以周王的年号为纪年,蜀王或蜀守、处所贤能成为蜀地汗青的主角。诸如“(周)赧王十四年,蜀侯恽(《史记》中为‘煇’)祭山水”;“(周)赧王三十年,疑蜀侯绾反,(秦)王复诛杀之”;“周灭后,秦孝文王以李冰为蜀守。冰能知天文、地理”。最后,对付郡以及下设的县级机构的配置、漫衍及内部构成举办先容。譬喻,“广汉郡,(汉)高帝六年置。县属八。汉户十七万,晋四万”。在大一统的叙事视角下,最高的政治势力巨子主导着处所诸侯或处所官员的言行,其也是自上而下政治制度的计划者。常璩采纳的这种儒家叙事要领有一种道德修养的指向。

(三)《华阳国志》与蜀隧道德风姿的言说

(责任编辑:admin)

国学经典故事(国学经典故

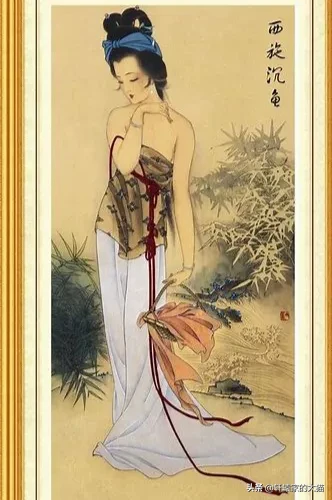

国学经典故事(国学经典故 西施是哪里人,她的原名叫

西施是哪里人,她的原名叫 李斯被腰斩死得冤

李斯被腰斩死得冤 历史上的嘉庆杀和

历史上的嘉庆杀和