镜头美学是什么(长镜头的美学的运用与分析)

前言

安德烈·巴赞于1945年发表的《摄影影像的本体论》使现实主义电影开始被系统且深入的进行讨论。在影像本体论出现之后,许多电影先驱都尝试制作长镜头电影来还原真实,长镜头也发展为一种不可忽视的电影美学。

数字长镜头的创作依旧遵循基本的电影叙事规则,但在电影语言的主题、色彩、主体的运动、摄影机的运动等方面,都产生了不同程度的差异化。通过分析对长镜头美学的创作研究,梳理在传统长镜头电影语言与数字长镜头电影语言之间的差异,探索数字长镜头在其独特的技术机制,对传统光学长镜头所产生的种种“限制”,以及在电影美学领域的种种追求。

长镜头中主体的调度

赋予场面调度最深刻意义的部分在于一场戏中戏剧冲突最强烈的部分,也就是被摄主体的“动作”。这里的主体是指包括人、动物、物体等所有具有故事讲述和情感表达能力的被摄体。而被摄主体真正存在的意义就是这些银幕时空中所发生的“动作”,真正给观众留下深刻记忆的也正是这些最强戏剧冲突场景中的“主体”运动。

而在数字技术成熟的现在,主题已经可以跳出现实中存在的物质,让观众畅游宇宙、深海,这给了导演们更大的调度空间。比如在《泰坦尼克号》中,海洋之心项链掉入海中,镜头慢慢回到了过去,镜头穿越在海底的泰坦尼克号甲板上、走廊里。

传统的长镜头电影通过被摄真实主体的表演来控制、变化被摄主体与观众的心理距离,由于这种变化需要一定时间的持续跟拍,观众才容易体会到人物的处境。而数字长镜头使得调度不再局限心理的距离变化,而是可以直接让观众感受到强烈的爆炸、刺激,不受限制的回到过去及想象未来。这显然比传统长镜头的调度来的直接冲击大。

对于长镜头的调度来说,真正的挑战在于同一场景的多主体运动调度。长镜头的景深是巴赞提到的最重要的长镜头部分,越大的景深空间则需要越多的物体来填充才不至于空。而对于观众来说,对故事的投入越深入代表其注意力越集中在一个点上。

而在一览无遗的大景别视野中,出现多个被摄主体的场景中最为危险的就是使观众的注意力焦点产生矛盾。事实上,能否始终把握观众的注意力恰恰是评判讲述一个故事优劣的标准,当观众开始犹豫应当跟随哪个主体体验故事的时候,实际上已经削弱了电影的故事性本身。

在数字长镜头中,除了核心位置与运动方向外,还需要考虑被摄主体与其他CG镜头主体的切换。比如在《鸟人》中,瑞根走在街上,身后的飞鸟侠讽刺现在的观众只爱看没有营养的、血腥的、大场面超级英雄电影,后景处街上的人在走动。

导演通过摄影机的调度来形成自己的作者风格,比如以运动的视角和油画般细腻的色彩来拍摄空旷深远的乡村、平原,如诗一般表达出内心挥之不去的对于童年生活在俄罗斯村庄乡土情结的安德烈·塔可夫斯基;固定的“离地三尺”的仰拍低机位镜头、静谧,但逐渐现代化、西化的日本城市中的静物空镜头宏观表述的小津安二郎。

当可以真实的还原真实、逼真描述真实的数字技术出现的时候,便打破了胶片对于现实具象描摹的唯一性,并且它更加便于储存、造价更低——成为电影制作的首选,这也是众多影人惊叹“电影已死”的原因。

当然电影不会死亡。电影是科学进步的产物,胶片电影通过光学和化学成像来反映真实,数字电影通过0和1的电子数据手段组成来创造真实。而长镜头的发展也与科学进步的电影一样,与技术紧密联系在一起。不论是哪种长镜头,他们都有长镜头自身的影像功能。

固定长镜头:“一气呵成”的“逼真性”

固定长镜头是最早的电影形态,也是长镜头的起源。指拍摄镜头的位置、焦距都不变化的情况下,连续拍摄一个场面所形成的镜头。这种镜头只是单一的把舞台上或者镜头面前的表演拍摄下来,摄影机的作用有些像摄像头的存在。

但固定长镜头绝不是监控镜头。安东尼奥尼、塔可夫斯基、沟口健二、侯孝贤、贾樟柯等导演的影视作品都善于运用光学固定长镜头来表现诗意的影像,在对物质现实的环境和细节进行“还原”的同时,也令观众感受到静谧、沉闷与缓慢的情绪。

这种方式采用经典的连贯性剪辑方法制作的电影中,绝大部分是由在毫无表现力的简陋空间、在亮光下或高调照明条件下拍摄的简单镜头构成的,摄影机通常固定在某一位置。讲述故事的任务是由对话或者演员的行动来承担的,一般此举是导演用来强调或者减弱讲故事的方式。

而固定镜头的远观更客观,它一动不动,就像一台监控,记录着生活的变化与世事无常。在《一一》中,故事的开场,NJ的小舅子结婚摄影机固定机位,拍摄一群人走在非常有记忆点的树林里。故事的结尾处,伯母去世,摄影机同样的机位,两个大人依旧在这个非常有记忆点的树林里聊天。当观众看到两个类似或者相同的调度呈现的画面时,会自然的把两者有记忆点的部分进行前后联系与比较,从而更深刻的理解结婚欢乐、离别痛苦的人生无常。

另一种固定是拍摄空镜头,这种拍摄手法往往像文本一样,用来表达和解释故事人物的情绪,或者仅仅作为文本叙事的一种方式。比如小津安二郎《浮草》开场,海岸边孤寂的红色邮筒;《那夜的妻子》(1930)之中的钟表。在导演的这些影片中,静物的介入取代了情节中决定性的,事件的解决。

传统的光学固定长镜头拍摄的内容更贴合巴赞的真实,而技术进步之后,数字固定长镜头充分汲取蒙太奇的思维方式,组织调度画面内容,尽可能在一个镜头中营造一种视觉的真实幻觉。这种长镜头往往是通过后期“叠层”的手法,使摄影机机位和焦距不变的情况下,通过画面内容运动作为溶接点,来做到“时空”的穿越。

数字化的固定长镜头继承了传统光学长镜头在影像上的“逼真性”和“一气呵成”的美感追求。使用固定机位揭示时间的流逝和空间的变化,可以极大的压缩电影时间。这类镜头导演通过极简的手法,把需要告知的相关信息通过时空背景转换,塑造了一个狂斓深藏的数字长镜头。

运动长镜头:快节奏与流动性

1896年在威尼斯的运河里,卢米埃尔手下一位叫普洛米奥的摄影师将摄影机放在一艘小船上拍摄一艘贡多拉船,误打误撞之下,在电影史中第一次使用了“移动摄影”。但直到1901年,在乔治·梅里爱的《可伸缩的队伍》《橡皮头人》等几部作品中,才算是第一次导演在电影中有意识的使用摄影机的运动调度。

不同于梅里爱的视觉魔法,19世纪20年代茂瑙、杜邦等几位德国表现主义导演,试图在拍摄过程中移动摄影机,通过一个镜头中视觉元素的变化传达出某种意图、暗示,对观众产生微妙的心理影响。此后,摄影机的运动调度成为与蒙太奇相提并论的电影语言。

此外,摄影机的运动调度可以在一个镜头中改变画框内的空间,重新划定演员的表演区域,摄影机调度与主体调度相互配合,这是导演能力最高级别的体现。在传统的电影拍摄中,有六种基本的摄影机的运动调度方式:摇镜头拍摄,俯仰拍摄,升降拍摄,轨道拍摄,变焦镜头拍摄,手持摄影拍摄。

用摄影机跟镜头来拍摄不同角度的演员运动,达到外化演员此刻的心理状态和情绪的作用。比如在《毕业生》中,在26:00-27:04,随着《寂静之声》(The Sound Of Silence)的音乐响起,男主的一张脸的特写,然后摄影机跟随他的肩部以上移动,紧接着摄影机3次同样的一张脸推进,变化时间及场景展现他青春的迷茫和无所适从。

在传统的光学长镜头中,导演会选用各种运动镜头的组合来完成整个场景的调度来达到不同美学作用。在《四百击》中,最后安托万奔跑至海边的长镜头,导演先是横向移动跟拍,再向左横摇拍摄海边全景至安托万入画,接着再是跟拍至他到海边,最后摄影机推进定格至安托万特写的脸上。

画面中安托万孤立无援、精疲力竭、悲伤脆弱的眼神看向镜头,在向观众求助,这样经过几番摄影机运动产生的递进效果,胜过千言万语,让观众不单是影片的旁观者,而是真正参与体会到一个被社会家庭遗弃的少年的悲哀与无助。

就数字长镜头的感觉而言,它在速度、温度和流动性等方面比光学长镜头更极致。通过后期加工而成的特效长镜头比原本的光学长镜头更能强调快速运动和节奏。可以更有效将观众喜欢的凶杀、爆破、动作、灾难等商业元素体现在电影里面,带来更好的感官体验。

数字运动长镜头在视点转换和镜头高度自由运动方面,获得了极大的解放。让各种角度的成像成为可能,各种想象的不存在的物象呈现成为可能。让“蒙太奇”美学与“长镜头”美学真正融合的数字运动长镜头,可以连续展现各种场面和场景,避免了镜头分切造成的阻隔感和跳跃感。

总结

就场面调度的结构形式而言,的确看不出传统长镜头中场面调度和数字长镜头场面调度之间的截然区别。相反的,我们可以发现以1980年为界限的前后几十年,各国导演的长镜头中的场面调度之间都有相似之处。

场面调度是帮助电影用各种方式诠释再现事件,并加强给观众的。如果说电影场面调度的本性完全在于主体运动和摄影机运动,那么可以说光学长镜头的场面调度是为了解释真相,而数字长镜头的场面调度是为了给真实做补进。依托数字技术,不断扩展画面的运动和安排,经过后期加工配合的“场面调度”给了观众和导演更多的想象空间。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。(责任编辑:admin)

下一篇:没有了

金素妍电视剧(金素妍参演

金素妍电视剧(金素妍参演 萨利机长真实事件(成名于

萨利机长真实事件(成名于 她比许晴还美,与

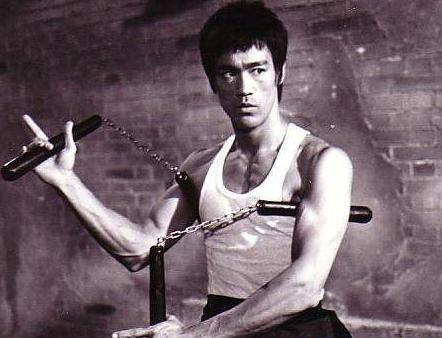

她比许晴还美,与 李小龙儿子怎么死

李小龙儿子怎么死 孙耀威不再被封杀

孙耀威不再被封杀 《哪吒》被告抄袭

《哪吒》被告抄袭