春联从哪一年开始有(春联的来历你知道多少)

对联是中华民族文化艺术示意情势,它内容以祝福喜庆,深受公共喜欢和接待。然而很少有人知道对联的泉源。

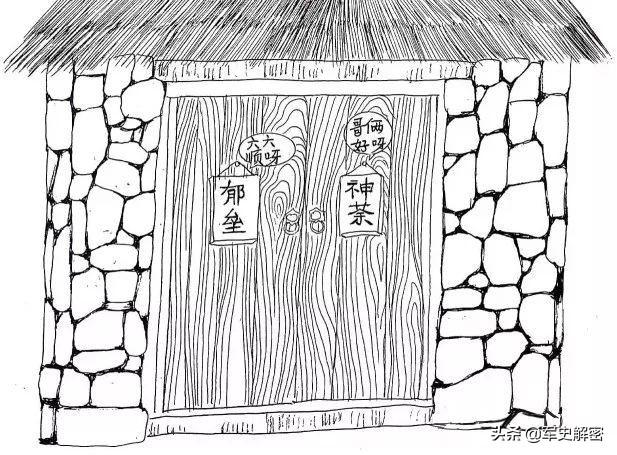

对联的泉源要从《山海经》提及。传说东海里有座风光奇丽的度朔山,山上住着各类妖妖怪魅,要出门就得颠末一扇鬼门。天帝怕鬼魅下山到人世作祟,派了两个神将去扼守,一个叫神荼,一个叫郁垒。从此,从这个故事中引申出了鬼魅桃木之说。人们每逢过年,便用两块桃木刻上神荼、郁垒的像或写上他俩的名字,挂在门的双方,叫做桃符,以示驱灾压邪。

时至唐代,唐太宗李世民登基称帝,每夜仿佛闻声寝宫外有鬼往屋里扔砖瓦,奇呼怪叫。太宗无奈,召群臣商量。上将秦叔宝挺身而出乐意到宫门口守夜驱鬼,另一位上将尉迟恭也乐意随同守夜。当晚两人满身披戴盔甲,手执兵器,在寝宫门口守了一夜,唐太宗公然睡了个好觉。接连几天,唐太宗身材逐渐痊愈,不忍心再让两位上将一连守夜,于是便命人将两位上将的形象画下来,把画像贴在门上。此事撒播开来,尉迟恭和秦叔宝徐徐被奉为门神。

而由桃符演酿成对联,应该是在五代前后。听说,五代十国中的后蜀国主孟昶在公元964年的除夕,令学士辛寅逊在桃符版上写两句吉语献岁,他不中意辛学士的作品,嫌其词不工,便本身提笔写下一幅,这即是我国最早的对联。

到了宋代,春节贴对联已成为一种士族习俗。王安石《元日》诗“千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符”,就是其时睛景的写照。

可对联真正遍及于民间,用红纸书,而成为年俗之一,是明代往后的事。相传明太祖朱元璋定都金陵后,有一年的除夕前日,突然心血来潮,命公卿士庶门上必然要贴出对联,以示王朝新情景。第二天,他微服出巡,到民间抚玩各家的对联。他发明有一家没贴对联,便遣随从盘查毕竟。原本那家主人是阉猪的,既不识字,也不会写。太祖听后,命人取来文字纸砚,欣然挥毫道:“双手劈开存亡路,一刀堵截长短根。”从当时起,对联便在中原大地普及风行,世代长盛不衰

(责任编辑:admin)

国学经典故事(国学经典故

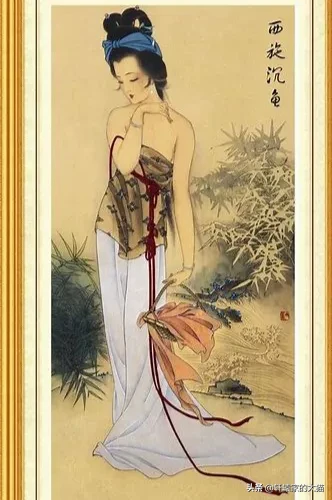

国学经典故事(国学经典故 西施是哪里人,她的原名叫

西施是哪里人,她的原名叫 李斯被腰斩死得冤

李斯被腰斩死得冤 历史上的嘉庆杀和

历史上的嘉庆杀和