中秋节的由来和习俗和传说简介(了解一下这个节日的由来及传说)

中秋节发源于中国,为每年夏历的八月十五。凭证中国的夏历,八月为秋季的第二个月,古时称为仲秋,因此民间称为中秋,中秋之夜,月色雪白,昔人把圆月视为团聚的象征,因此,八月十五又被称为“团聚节”。

千百年来,人们常用“月圆”“月缺”来形容“聚散悲欢”,客居异乡的游子,更是以月来请托蜜意。唐代墨客李白的“举头望明月,垂头思 家园”,杜甫的“露从通宵白,月是家园明”,宋代王安石 的“东风又绿江南岸,明月何时照我还”等诗句,都是千古绝唱。

中秋节是个迂腐的节日,祭月赏月是节日的重要习俗。古代帝王有春天祭日,秋日祭月的社制,民家也有中秋祭月之风,到了其后赏月重于祭月,严重的祭奠酿成了轻松的欢娱。中秋赏月的风尚在唐代极盛,很多墨客的名篇中都有咏月的诗句,宋代、明代、 清代宫廷和民间的拜月赏月勾当更具局限。

因此,我国各地至今遗存着像“拜月坛”“拜月亭”“望月楼”之类的事业。北京的“月坛”就是明嘉靖年间为皇家祭月修造的。 古时辰,每傍边秋玉轮升起,人们则于露天设案,将月饼、石榴、枣子等瓜果供于桌案上,拜月后,百口人围桌而坐,边吃边谈,共赏明月。

吃月饼是节日的另一习俗,月饼象征着团聚。月饼的建造从唐代往后越来越讲求。苏东坡有诗写道:“小饼如嚼月,中有酥和饴”,清朝杨光辅写道:“月饼饱装桃肉馅,雪糕甜砌蔗糖霜”。看来,其时的月饼与此刻的月饼差不多。

“中秋”一词最早呈此刻《礼记·月令》中。到魏晋时,有“谕尚书镇牛淆,中秋夕与阁下微服泛江”的记实。直到唐朝初年,中秋节才成为牢靠的节日。《唐书·太宗记》记实有“八月十五中秋节”。中秋节的流行始于宋朝,至明清时,已与元旦齐名,成为我国的首要节日之一。这也是我国仅次于春节的第二大传统节日。

《西湖游览志余》有言:“八月十五谓中秋,民间以月饼相送,取团聚之意”。《帝京风景略》也说:“八月十五祭月,其饼必圆,分瓜必牙错,瓣刻如莲花。……其有妇归宁者,是日必返夫家,曰团聚节。中秋晚上,我国大部门地域尚有烙“团聚”的习俗,即烙一种象征团聚、相同月饼的小饼子,饼内包糖、芝麻、桂花和蔬菜等,外压玉轮、桂树、兔子等图案。祭月之后,由家中父宿将饼按人数分切成块,每人一块,若有人不在家即为其留下一份,暗示合家团聚。

中秋节时,云稀雾少,月光雪白豁亮,民间除了要进行赏月、祭月、吃月饼祝福团聚等一系列勾当,有些处所尚有舞草龙,砌宝塔等勾当。除月饼外,各类时令鲜果干果也是中秋夜的美食。

关于中秋节由来的传说,首要有以下几种:

一是嫦娥奔月。这个传说在民间有多个版本传播,大抵内容是:相传在太古期间的射日好汉后羿娶了嫦娥,并成为帝王,然则他愈来愈暴戾,多番施行恶政,成了大暴君。有一天,后羿从王母娘娘的手中求获得一包不死药,只要吃了不死药,就能永生不老。嫦娥知道后为挽救公民免受后羿永久的统治,就把不死药所有吞下,然后酿成了仙女,往月宫飞去。黎民们得知嫦娥奔月成仙后,纷纷在月下放置香案,向嫦娥祈求安全吉利,由此便逐渐形成了中秋节拜月的风尚。

二是吴刚折桂。相传玉轮上的广寒宫前的桂树发展富强,有五百多丈高,下边有一小我私人常在砍伐它,可是每次砍下去之后,被砍的处所又当即合拢了。几千年来,就这样随砍随合,这棵桂树永久也不能被砍光。听嗣魅这个砍树的人名叫吴刚,是汉朝西河人,曾跟从神仙修道,到了天界,可是他犯了错误,神仙就把他贬谪到月宫,日日做这种徒劳无功的苦差使,以示惩处。李白诗中有“欲斫月中桂,持为寒者薪”的记实。

三是朱元璋叛逆。中秋节吃月饼相传始于元代。其时,华夏宽大人民不堪忍受元朝统治阶层的残忍统治,纷纷叛逆抗元。朱元璋连系各路抵御力气筹备叛逆。但朝庭官兵查抄的异常精密,转达动静异常坚苦。智囊刘伯温便想出一战略,呼吁属下把藏有“八月十五夜叛逆杀鞑子”的纸条藏入饼子内,再派人分头传送到各地叛逆军中,关照他们在八月十五日晚上叛逆相应。从此,中秋节吃月饼的习俗便在民间传播开来。

尚有一种说法是:夏历八月十五这一天刚好是稻子成熟的时候,各家都拜土地神。中秋也许就是秋报的遗俗。

(文中图片源于收集)

(责任编辑:admin)

国学经典故事(国学经典故

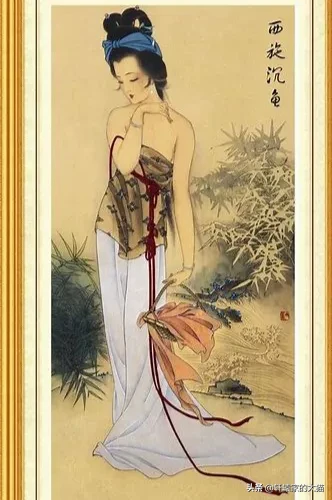

国学经典故事(国学经典故 西施是哪里人,她的原名叫

西施是哪里人,她的原名叫 李斯被腰斩死得冤

李斯被腰斩死得冤 历史上的嘉庆杀和

历史上的嘉庆杀和