二战日本将主要战力放在哪里(二战中的日本为什么会有那么多兵源能同时对中)(4)

整个抗日战役时代伪军的数目竟高达300多万。这险些快遇上侵华日军的数目了。虽然伪军中相等一部门是没兵器的处所伪维持团,乃至尚有一部门是被日军日军裹挟强征来的基础不想为日军卖命的人,以是伪军中真正有战斗力的约莫也就60万-90万人。伪军尽量在军事上没太大的战斗力可言,但起到了辅佐日军维持霸占区秩序的浸染,从而使日军得以把精锐队伍用于前列作战。

在动员全面侵华战役时日本的军事带动系统已到达天下一流程度:既可以操作朝鲜、东北到华北的铁路网,又紧紧把握着中日之间的海权上风,以是军力带动后投送服从也很是高。战前百姓当局曾判定:日军运送其陆军经朝鲜至满洲每礼拜约二至三师团(含直属队伍及其补给);经海道向我国海岸线任何一点运送军力每十天约二至三师团(含统统隶属品及补给)。

战役发作后日军军力运送推进的速率与此判定概略相符。在上海沙场日军的带动与运送手段乃至超出了中国当局在战前的估量。其时中日两边在兵员的实习上同样存在重大差距:抗战前中国士兵大部门是文盲,纵然是下层军官中也不乏不识字的。制止1936年底中国颠末军究竟习的高中及以上学历的准备兵仅17490人、专科以上文化水平的候补军官仅880人。

抗战时代曾接受国军排长的黄仁宇发明一些下层军官乃至连混名册都点不了。这些军官通常多不研究战术,接触全凭匹夫之勇:袭击时以麋集队形簇拥蚁附,战败时又毫无规律地作鸟兽散。由此可见其时中日两边在兵器设备、后勤补给、兵员实习等方面都相差悬殊。抗战时代国军通过抓壮丁等方法一度凑足了400万队伍,然而真正有战斗力的一线作战队伍始终不高出200万人。

其时日本海内涵军国主义洗脑下社会大情形弥漫着狂热的情感,以是日军的征兵始终保持着高服从。其它像日本在中国东北的百万屯垦团外貌上是种地的布衣,可现实上这些人也都是颠末必然军究竟习的,以是他们一旦拿起兵器就是能作战的士兵。在知晓这些究竟后你还会认为日本兵少吗?《论耐久战》正是基于这样的气力比拟才断言中国人民的抗日战役将会是一场耐久战。

真实的抗日战役从来都不是像抗日神剧所反应的那般轻易。在抗战早期阶段中国着实一度处于相等倒霉的田地。卢沟桥事务后占有着东北和华北北部的日军试图从北往南囊括中国。日军这一袭击偏向并不是蒋介石所但愿的首要防止偏向。华夏要地除了有几条对象向河道和大中型都市之外多半是无险可守的平原地形。这些地域大多处于处所军阀节制下,打起仗来并不完全听从南京百姓当局的批示。

蒋介石的高级幕僚蒋百里、百姓党将领陈诚以及德国参谋冯·塞克特、法肯豪森等人都提议必需想法改变日军的主攻偏向。这些人以为华北地域一马平川的地形利于日军机器化队伍的快速推进。有关东军和驻朝鲜方面军作为后援的华北日军随时可以齐集上风军力所向披靡。一旦日军在华北得失就会以主力沿平汉路南下直扑武汉。这样一来华中地域的中国部队将有被割断后路的伤害。

为停止呈现这样的环境就有须要把日军吸引到南边,从而使日军的袭击偏向由从北向南转变为从东向西。最终蒋介石接管了这些人的提议:以京(南京)沪(上海)作为首要的前哨基地,以长江作为计谋中心,以四川作为后方基地。中国地形西高东低:西部地域有着辽阔的计谋纵深。诱使日军自京沪地域向西袭击意味着中国部队可以沿长江节节抵挡,从而通过以空间换时刻的方法把侵华日军拖入一场旷日耐久的战役。

1937年8月13日蒋介石为了引诱日本把由北向南的入侵偏向改变为由东向西就在上海主动对日军提倡还击:中国部队调集了包罗其时最精锐的中央军德械队伍在内的70万人在淞沪地域组织了一场大会战。8月20日蒋介石命令实施世界总带动后三十万国军对上海日军形成了困绕态势。9月21日蒋介石以第三战区司令主座的身份亲身批示淞沪会战。这时淞沪沙场的中国部队已到达四十余万且险些全为百姓党中央精锐队伍。

淞沪会战时代时任百姓革命军第88师524团副团长的谢晋元教育由八百壮士构成的孤军与日军在四行客栈激战四昼夜。四行客栈守卫战只是淞沪会战时代中国将士浴血奋战的缩影之一。淞沪会战时代中国将士们在日军重炮、飞机、坦克的进攻下以血肉之躯固执恪守阵地。很多阵地被日军的炮火摧毁殆尽,兵士们就把捐躯战友的遗体垒成工事继承抵挡。中国将士的固执抵挡迫使日本方面不绝向淞沪沙场增兵。

(责任编辑:admin)

国学经典故事(国学经典故

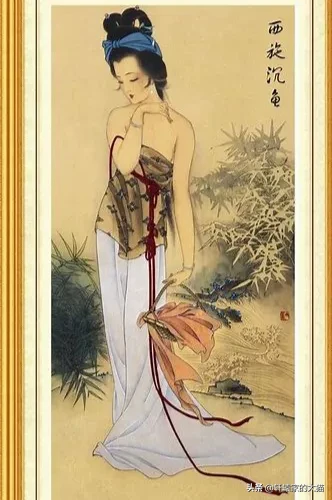

国学经典故事(国学经典故 西施是哪里人,她的原名叫

西施是哪里人,她的原名叫 李斯被腰斩死得冤

李斯被腰斩死得冤 历史上的嘉庆杀和

历史上的嘉庆杀和