北宋初期出现的四大著名书院(从宋代四大书院闲说古代书院那些事儿)(2)

为了快速遇上诸国,他采用意见,广招有识之士,设稷放学宫以聚之,命令供职于稷放学宫的稷下老师们,职位爱崇,厚资供奉,只需提供提议,便可自由治学,假如提议采用且有用,齐威王连忙大行封赏。

重赏之下,诸子群聚稷放学宫,治学之余,效孔子所为,广收门徒以教,不设门槛,各自选拔累门生上万人。

其后这些门生也被齐威王纳入“体制”,因此这座官私殽杂的学府,完全变为了官学,但这一样改变不了稷放学宫在“私学”界的影响。

到了秦汉,稷放学宫这类学府就损失了保留空间。

上文提到,秦以“法”治国,而“吏”又是“法”的化身,它的存在相等于类型全全国人的“先生”,那么私学怎么尚有存在的须要?

看看“焚书坑儒”可知,作为史上第一个封建大一统王朝对中央集权,同一头脑的追求近乎执念,怎么放任跟“法”有相冲的私学呈现,有“学室”和“吏”足矣。

汉则是实施了察举制,念书不再通往上升的阶梯,孝行才是,基础就没有私学保留的泥土。汉武虽“罢黜百家,独尊儒术”,但察举没有变,只是对头脑举办了约束。

隋唐鼓起了科举制,但无论是隋照旧唐,士族门阀权势顽固,常识被士族把持,科举固然冲击了这种环境,但其时的科举并不成熟,科举科目高达一百多个,门槛低,“专业性”也差,上升渠道浩瀚,降生私学浩瀚,但影响不大。

五代十国时期,官学崩坏,私学郁勃,但时事紊乱,战乱不休,私学多而不盛。

宋对付私学是一个要害期间,不只科举制走向成熟,而且建国就定下了文官职位爱崇的基调,万事俱备只欠春风。

“四台甫校”1、科举改良

宋代科举有几个明明的改良。

起首是,扩大任命局限,差异于唐代最多不外30人,宋代有了“进士及第”、“进士身世”、“赐同进士身世”的说法,最高曾经一次任命600人阁下;

其次,类型阅卷方法,唐代固然也会糊名阅卷,可是会呈现阅卷官认识考生字迹的环境,于是宋代阅卷会请专人誊抄后,再次将试卷糊名;

最后,对测验内容举办了改良,只取进士科一科,且清扫诗、赋等纯文学内容,将经典领略与策论查核一同查核。

固然宋代的改良仍旧不美满,但它却是最得当私学繁荣的制度。

2、四大学府

科举扩大取用范畴无疑是让士子振奋的一件事,可是只一科测验的内容预示了测验内容的深度远在前代科举之上。

究竟也正是云云,单一科内兼具文学与政治,时人兼通兼精者寥寥,非先生领路无以入门。国度云云取材,有其目标,但也苦了其时的学子,也苦了唐代以来传授浅近学识的私塾私学。

这个时辰,汗青久长的书院就浮现出了上风:悠长的汗青蕴蓄了大量前人注释的文籍,辅佐门生深度领略经典;多年积攒的人脉上风,可以复请通过科举的臣子讲学;国度改良科举,必要为士子指明阶梯,对付老牌学府有非凡的帮扶……

四大书院中的应天书院就是云云。

应天书院又叫睢阳书院,位于本日河南商丘睢阳。北宋建都汴梁,商丘改称应天府,因而睢阳书院又叫应天书院。

应天书院汗青比之宋代还要长,或许成立五代时期,五代私学壮盛,商丘人杨悫不求闻达,长志授徒,受将军赵直护卫后晋时始建睢阳学舍。杨悫归天后,门生戚同文担任其志,武断不做官,勤苦将睢阳学舍发扬光大。

戚同文传授门生不留余力,赵直又敬师徒两代人固守解说,反复辅佐睢阳宿舍扩建。

依附着这份秘闻,戚同文门生中进士56人,官至丞相者数人。这份后果积攒至神宗时期,改科举为一科后,迎来了硕果,学生居高位后,不只先容大儒借居讲学,乃至为书院求得官方扶助,使睢阳学院一跃成为相比太学、国子监的存在。

范仲淹为母守丧,暂居应天府,时晏殊知应天府,便向范仲淹邀约,在随阳书院解说,范仲淹欣然应往,留下一段韵事。后人亦以睢阳书院教书为荣,睢阳名声一发不行摒挡。

睢阳书院的后果也没有辜负它的名气,“七榜五十六人”,梅尧臣、欧阳修等名臣也曾在此念书。

出了后果,优越校友限时返校执教,英才聚积,形成了一个优越的人才培养轮回,睢阳书院堪称“北宋清华北大”。

(责任编辑:admin)

国学经典故事(国学经典故

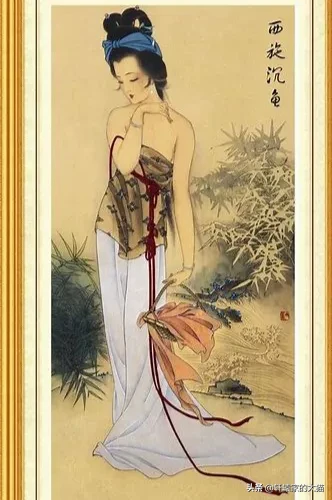

国学经典故事(国学经典故 西施是哪里人,她的原名叫

西施是哪里人,她的原名叫 李斯被腰斩死得冤

李斯被腰斩死得冤 历史上的嘉庆杀和

历史上的嘉庆杀和